Dresde, Plutarque, Nara: questions d’identité

.webp)

Illustration : Nelly Damas pour Foliosophy

Un voyage estival à l’île de Rügen, au nord de l’Allemagne, me fait parcourir en chemin Heidelberg, Göttingen, Lübeck, puis Dresde, Nuremberg et Ulm, villes belles dans leur implantation et leurs alentours, profondes par leur enracinement culturel et parfois dramatiques dans leur histoire.

Dresde impose un temps d’arrêt. Elle est bien la deuxième ville la plus peuplée de la Saxe derrière Leipzig, la quatrième ville d’Allemagne par sa superficie après Berlin, Hambourg et Cologne. Des vestiges archéologiques attestent d’une présence humaine dès l’âge de pierre, elle a été une ville princière et royale dont le nom est attesté dès 1206, soit. Elle est magnifiquement érigée sur un coude de l’Elbe dont la vallée a figuré au patrimoine de l’UNESCO jusqu’à ce que la construction du pont de Waldschlösschen lui vaille son exclusion de la liste des sites mondiaux remarquables en 2009.

Mais Dresde est aussi un nom sur la - longue - liste des villes martyres.

Cette année 2025 a vu passer 80 années depuis laquelle 3900 tonnes de bombes incendiaires et à haute puissance explosive, larguées par 1300 bombardiers anglais et américains ont littéralement rasé 6.5km2 du centre historique de Dresde, surnommée la Florence sur l’Elbe pour son architecture et la richesse de ses œuvres d’art. La technique utilisée, la sector bombing ou « tapis de bombes » rend bien compte de la volonté d’anéantissement de la ville qui motivait le plan de vol des avions anglais arrivés la nuit du 13 au 14 février 1945 au-dessus de la ville : à partir de l’axe de ciblage que constituait le stade du Dresden sport club, première victime des frappes, les bombardiers successifs survolaient à chaque fois ce point, observant une différence d’angle d’approche de 2 degrés par rapport au précédent pour lâcher leurs engins explosifs. La technique n’est pas désignée par l’expression de « bombardement par saturation » pour rien : tout, sauf de l’attaque de précision.

Un rapport interne de l’Air Intelligence britannique, tombé entre les mains de l’historien Max Hastings, en détaillait les multiples objectifs :

« Les intentions de l’attaque sont de frapper l’ennemi là où il le ressent le plus, derrière un front déjà partiellement effondré, afin d’empêcher l’utilisation de la ville en vue de poursuivre une avancée, et incidemment pour montrer aux Russes, lorsqu’ils arriveront, ce que Bomber Command est capable de faire.1 »

La justification morale d’une telle attaque, s’il est permis d’employer l’expression, interroge, à un moment où l’armée allemande n’en menait plus large – comme le rapport lui-même le laisse entendre. La stupeur internationale fut considérable2. Churchill lui-même (les méandres du commandement sont bien tortueux) se fendit, quelques semaines avant la fin de la guerre d’un mémorandum à destination du British Chiefs of Staff qui laisse songeur :

« Il me semble que le moment est venu de remettre en question le bombardement des villes allemandes dans le but d’accroître la terreur, tout en invoquant d’autres prétextes (…) La destruction de Dresde a semé un sérieux doute sur la conduite des bombardements alliés. Je suis d’avis que dorénavant les objectifs militaires devront être examinés plus rigoureusement (…)3 .»

Le mémorandum, qui visait en réalité avant tout la perte en matière d’exploitation potentielle d’un pays ennemi à conquérir, fut retiré au lendemain d’une réunion des chefs d’état-major.

Les regrets a posteriori expédiés en quelques faciles communiqués tranche avec le nombre de victimes4 , ainsi qu’avec l’ampleur de la destruction des monuments chargés d’histoire.

La Sophienkirche, le palais baroque de Zwinger, le Residenzschloss, le palais Kurländer, la Frauenkirche, pour ne citer que ces quelques monuments construits au début du XVIIIe siècle, ne forment, après les trois vagues d’attaque menées en 48 heures, plus qu’un tas de cendres et de gravats au centre de ce qui fut l’une des plus belles vieilles villes d’Allemagne.

Les survivants revenus de leur effroi entreprennent dans un premier temps de faire de ces poussières de ruines les témoins d’une folie qui ne devrait plus se manifester. L’église Sainte-Sophie, aujourd’hui reconstruite, sert un temps de mémorial (Mahnmal) : « Die Toten mahnen. Verhindert einen neuen 15. FEBR. 19455 » Un « jamais-plus » incantatoire de plus.

Les efforts de reconstruction des bâtiments de style baroque tardif, commencés sous l’ex RDA, prennent un coup d’accélérateur après la réunification, en 1990, à l’occasion du 45e anniversaire de la destruction de la ville : L’appel de Dresde (Ruf aus Dresden) rencontre une audience mondiale, rassemble 5000 membres de plus de vingt pays. S’y affilient des centaines d’associations prêtes à soutenir l’incommensurable effort qui va être entrepris.

Le véritable point de départ est la Frauenkirche, qui a bravement tenu jusqu’aux dernières heures du bombardement avant de s’effondrer, vaincue par la chaleur infernale qui avait attaqué sa structure profonde. Les travaux démarrent en 1993 : les pierres sont nettoyées, triées, numérotées, numérisées. L’église est reconstruite à l’identique, un travail de haute précision qui s’achève à l’automne 2005, soixante ans après la destruction de l’édifice. Cette remarquable performance, signe de la vie qui regarde devant, ne fait pas l’unanimité : des voix, essentiellement de conservateurs du patrimoine, s’élèvent pour dénoncer une « falsification de l’histoire », pour rappeler que la destruction de l’église coïncide avec la chute du IIIe Reich, qu’elle en est le symbole irremplaçable. Laissons pour le moment de côté ces intéressantes objections, qui interrogent en filigrane la fonction, le sens et le statut d’un bâtiment public relativement à la communauté et à son histoire. La technique utilisée pour la renaissance de la Frauenkirche et celle d’autres bâtiments, le Wiederaufbau, soit la reconstruction (partielle) des bâtiments à partir de leurs ruines, n’est pas possible pour tous les ouvrages. On recourt alors à la Rekonstruktion, c’est-à-dire à une reconstruction à l’identique des bâtiments disparus, mais à partir de structures en béton habillées d’agglomérés. On ne voit pas la différence avec les bâtiments d’origine et c’est bien ce qui est dénoncé : le procédé est encore plus violemment critiqué que le Wiederaufbau parce que se pose, en sus des griefs déjà évoqués, le problème de l’authenticité : on est bien plus dans la copie que dans la préservation du patrimoine6. Un bâtiment totalement reconstruit, à l’identique de l’ancien, mais à partir de matériaux différents, est-il toujours le même ? Avant d’être une question pour les experts du patrimoine de l’UNESCO, c’est un problème d’identité qui est posé là, un problème de philosophes qui a une longue histoire.

Aristote7 a fait plus qu’esquisser les notions à partir desquelles penser cette question de l’identité. Nous allons y venir. Mais c’est plus tard, dans le courant du premier siècle de notre ère, que Plutarque8, dans ses récits de Vies9, racontant le périple de Thésée, sa rencontre avec Ariane, son combat avec le minotaure, émaille sa narration d’une observation presque incidente sur le bateau du héros légendaire qui deviendra un véritable exercice de pensée repris par les philosophes jusqu’à nos jours.

Le bateau de Thésée

« Le navire sur lequel il avait fait la traversée avec les jeunes gens et était revenu sain et sauf était un navire à trente rames que les Athéniens conservèrent jusqu’au temps de Démétrios de Phalère10. Ils en retiraient les planches trop vieilles et y substituaient des planches solides qu’ils ajustaient avec les autres. Aussi les philosophes, quand ils disputent sur ce qu’ils appellent « l’argument de la croissance », citent ce vaisseau comme un modèle controversé, les uns prétendant qu’il est resté le même, les autres le niant.11 »

Le bateau de Thésée qu’on restaure au fil du temps demeure-t-il le même ? Nous n’avons pas de réticence à considérer une identité préservée si quelques pièces sont remplacées, et ce d’autant plus si la substitution se fait peu à peu, au fil du temps. Une question qui surgit tout de même est de savoir jusqu’à combien de planches substituées le bateau demeure le même ? Quelques-unes ? Moins de la moitié ? Davantage ?

Thomas Hobbes12 reprend l’exemple du bateau de Thésée en 1655, dans le chapitre XI de son De Corpore, où il montre, en poussant l’exemple jusque dans ses derniers retranchements, que le problème de l’identité est encore plus complexe qu’on ne le pense.

« Considérons (…) la différence – sur laquelle les sophistes d’Athènes avaient coutume de débattre – produite par les réparations incessantes effectuées sur le bateau de Thésée, réparations qui consistaient à enlever de vieilles planches et à en mettre de nouvelles. Si le bateau obtenu, une fois toutes les planches remplacées, étaient numériquement le même bateau que celui du début, et si un homme avait gardé les vieilles planches à mesure qu’elles étaient enlevées et les avait ensuite assemblées dans le même ordre pour en faire un bateau, celui-ci, sans doute, aurait été lui aussi numériquement le même que celui de départ. De sorte qu’il y aurait eu deux bateaux numériquement le même, ce qui est absurde.13 »

L’une des conditions de l’identité est d’être numériquement un, c’est-à-dire identique à soi-même. Exister, c’est exister en tant qu’un et le même, pour reprendre une formule qui court d’Aristote à Leibniz. A contrario, deux choses, par définition, ne peuvent pas être « la même ». Mais qu’est-ce qu’on dit au juste par ces considérations à la syntaxe alambiquée ? Ludwig Wittgenstein les évacue d’un revers de formule : « Dire de deux choses qu’elles sont identiques, c’est un non-sens, et dire d’une chose qu’elle est identique à elle-même, c’est ne rien dire.14 »

Voilà qui tombe sous le sens. Inutile de persévérer dans cette voie. Entre la tautologie et l’absurde, nul intérêt à se décider. Pourtant, il faut bien résoudre le problème posé par Hobbes qui vient de nous construire un troisième bateau, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi on y voit un problème. Du Bateau 1 (le bateau d’origine de Thésée), Plutarque avait construit un Bateau 2 (celui de Thésée ultra-modifié), et Hobbes, 1600 ans plus tard, nous propose le Bateau 3 (le bateau construit à partir des planches écartées du bateau 1). On sent bien qu’on s’enferre sans retour si on se demande sérieusement lequel est le véritable bateau de Thésée.

Mais on peut déjà exclure, grâce à cet exemple poussé à son comble, un certain nombre d’hypothèses qui ont eu cours au fil des siècles : primo, l’identité du bateau n’est pas liée à sa matière, puisque le bateau restauré a continué à naviguer malgré les changements. Il serait évidemment absurde de défendre l’idée que le bateau devient autre chaque fois qu’on en change une planche. Deuxio, on peut également évacuer l’idée que l’identité tient à la forme, les trois bateaux de notre exemple respectant strictement la forme initiale.

« Le principe d’individuation ne doit donc pas toujours être tiré de la matière seule ou de la forme seule.15 »

Avant d’aller plus avant, observons que cette conclusion provisoire de Hobbes vaut également pour l’identité des êtres vivants qui changent considérablement au fil du temps. Des bébés que nous étions à ce que nous sommes devenus - nous cassant la tête sur ces questions d’identité - les changements ont été considérables et pourtant nous pouvons nous dire les mêmes. Du bouton de fraise à la coupe Romanoff, il y a un certain nombre d’étapes qui pourraient laisser penser, à tort, que l’identité s’est perdue en chemin.

L’identité est donc bien compatible avec le changement.

Mais si l’identité est compatible avec le changement, qu’en est-il, dans ce cas, de la célèbre formule d’Héraclite, souvent citée pour montrer l’impermanence des choses ?

« Nous entrons et nous n’entrons pas dans les mêmes fleuves. Nous sommes et nous ne sommes pas.16 »

S’il est vrai que « nous ne baignons pas deux fois dans le même fleuve », parce que tout s’écoule, à commencer par nos corps qui ne sont jamais les mêmes, qu’en est-il de ce qui demeure ?17

Le dépassement d’Aristote

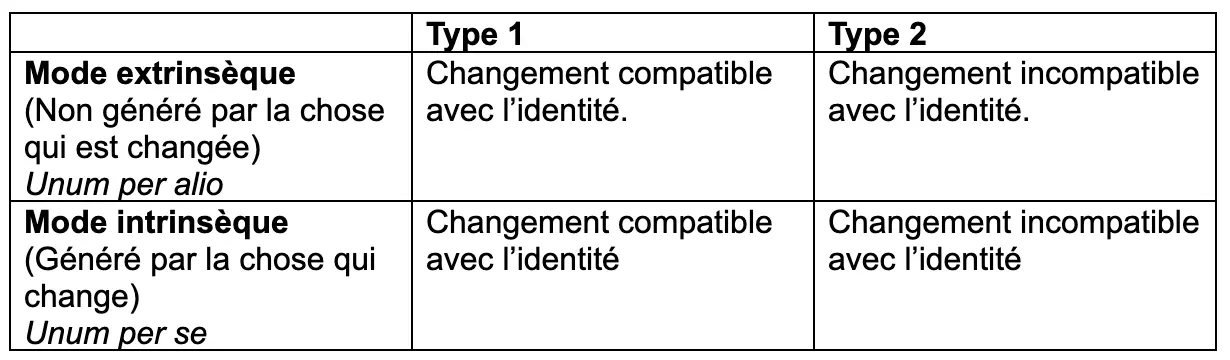

Aristote a compris qu’il fallait dépasser l’opposition entre Héraclite et Parménide (pas de science ni de philosophie possibles sans la résolution de l’aporie). Ni le mobilisme universel ni la vision selon laquelle rien ne change puisque la réalité est une ne peuvent avoir, indépendamment l’une de l’autre, le mot de la fin. Certains changements sont compatibles avec l’identité. Les changements qualitatifs par exemple : un homme en bonne santé peut tomber malade sans devenir autre, une personne qui ne connaît rien à la musique peut devenir musicienne. Les changements quantitatifs : vous étiez gros, vous êtes maintenant mince. Les changements de translation : être ici puis ailleurs n’a aucun impact sur l’identité. Il y a donc des changements que nous appellerons de type 1, à savoir des changements qui préservent l’identité de la chose qui change, et des changements de type 2, qui détruisent l’identité. Un bébé qui devient adulte opère un changement de type 1. Un vieillard qui meurt et devient cadavre est l’objet d’un changement de type 2 : il y a là un changement de nature qui rompt avec l’identité précédente. Un changement de type 1, qui opère une variation de l’identité qualitative préserve l’identité numérique (au sens où la chose est une et une seule, rien à voir avec le digital ;-))).

Un têtard qui devient grenouille ressortit du type 1 tandis qu’une citrouille transformée en carrosse est de l’ordre de la fantasmagorie, du fantastique ou du mythe pour la simple raison qu’elle ne respecte pas le troisième critère de l’identité, à savoir sa dimension générique, spécifique ou « sortale ». Les citrouilles et les carrosses n’appartiennent ni au même genre ni à la même espèce. Etre, c’est appartenir à un certain genre, une certaine espèce, être d’une « certaine sorte ». Pour être cet individu, il faut au moins être un individu de cette espèce (sorte).18

Autrement dit, l’identité spécifique est une condition nécessaire (mais non suffisante) de l’identité numérique.

Sachant qu’un changement peut être intrinsèque (généré par la chose elle-même comme un arbre voit ses feuilles pousser) ou extrinsèque (par une action extérieure, par accident pour employer le terme d’Aristote), la question de l’identité peut être schématisée de la manière suivante, tant pour Aristote que pour Leibniz :

Voilà une matrice qui clarifie considérablement la question de l’identité pour les êtres vivants (sans toutefois résoudre le problème du fleuve héraclitéen), mais qui ne marque qu’un timide – et peu prometteur - début pour les artefacts, ces choses que les humains fabriquent, comme les villes et les bateaux.

Willard Van Orman Quine, philosophe et logicien de premier plan19, fera observer, dans un article de 1964, que si les motifs qui nous font adhérer à la proposition d’Héraclite tiennent à ce que l’eau, coulant, change sans arrêt, alors, on ne se baigne, au fond, jamais ni ne serait-ce qu’une fois dans le même fleuve, puisque l’eau n’arrête pas de couler. Héraclite n’aurait pas désavoué cette observation qui ouvre, pourtant, une piste considérable pour la résolution de notre problème. « De toute évidence, l’identité favorise la confusion du signe avec son objet. (…) Les énoncés d’identité reliant de simples termes fonctionnent à vide tant que le schème des objets physiques n’a pas été saisi. (Je souligne). 20 »

Comme il est de la propriété physique des fleuves de couler, c’est-à-dire d’exister dans une suite incessante de phases, il est possible de se baigner deux fois dans deux phases du fleuve. La définition même de l’identité se trouve par-là enrichie :

« Si l’on comprend l’identité strictement comme la relation que chaque objet a exclusivement avec lui-même, on sera bien en peine de voir ce qu’elle a en elle de relationnel et en quoi elle diffère de la simple attribution d’existence. Or, à la racine de cette difficulté, il y a une confusion entre le signe et son objet. Si l’identité est bien une relation, et « = » un terme relationnel, ce n’est pas parce que l’identité relie des objets distincts, mais parce que le signe « = » se trouve entre des occurrences distinctes de termes singuliers qui sont tantôt les mêmes termes, tantôt des termes différents.21 »

L’identité, selon Quine, est intimement liée à ce qu’il nomme la division de la référence. Si « a = a » est juste mais trivial, « a = b », en revanche apporte de l’information qui permet de construire l’identité. Dire qu’« une amonite (x) est une amonite (x) » est d’un intérêt encyclopédique assez mince, préciser qu’« une amonite (x) appartient à une sous-classe fossile des mollusques céphalopodes fossiles (y) » présente une valeur intellectuelle très différente. Pour informer sur la nature et donc construire l’identité, il doit y avoir division de la référence, c’est-à-dire que la référence d’un terme ne peut pas être déterminée de manière isolée, mais doit être comprise dans un système linguistique entier. L’importance du contexte et des relations entre les termes est majeure. Dans le cas du fleuve d’Héraclite, le concept de « fleuve », s’il est compris adéquatement, est lié à d’autres concepts comme le changement, le temps, la continuité, par exemple, concepts connectés avec celui de « fleuve » sans lesquels on ne comprend pas ce qu’est, précisément, un fleuve, à savoir un lieu dans lequel on peut se baigner tant qu’il y a de l’eau. « Comme l’a enseigné Quine, posséder un certain concept22, c’est connaître un principe d’individuation pour la chose qui tombe sous ce concept. »

Le bateau de Thésée, changement de type 1 ou de type 2 ?

Le cas du bateau de Thésée est un peu différent de celui du fleuve d’Héraclite en ce sens qu’il est construit. Il est un artefact, c’est-à-dire un objet dont on voit mal comment il pourrait appartenir à la classe d’objets susceptibles d’opérer des changements intrinsèques de type 1. Comme tout changement opéré sur un artefact ne peut être qu’extrinsèque, la distinction entre type 1 et 2 va se révéler cruciale pour la question de l’identité de ces objets.

Le principe de la division de la référence appliqué au problème de Hobbes commence à nous sortir de l’impasse : lequel, des trois bateaux de Thésée (l’original intact, le bateau retapé, et le troisième bateau reconstruit à partir des planches du bateau d’origine) est le bateau de Thésée ? Si on considère que le concept de « bateau » est interconnecté avec des concepts comme « de formes diverses », « flottant sur un liquide, la plupart du temps de l’eau », servant au transport de personnes, d’animaux et de marchandises, et « réparable », (ce à quoi s’attend un rameur du dimanche, un pêcheur comme un armateur), il sera difficile de trancher définitivement entre les trois, mais il deviendra tout à fait apparent que l’identité du bateau dépend fortement du contexte de significations (de croyances, de connaissances) et de la manière dont elle sera située dans l’interconnexion des concepts. Si l’usage est déterminant, alors le bateau qui navigue sera le bateau de Thésée, si la perspective matérialiste est valorisée, alors le bateau 3 n’est pas le plus mauvais candidat. A moins que la dimension expérientielle l’emporte, auquel cas il aurait fallu faire voter les marins.

Le philosophe britannique David Wiggins23 a probablement donné à la question de l’identité sa place en philosophie analytique et a clos la question pour un bout de temps.

Un objet, dit-il en substance, n’est pas identique à la matière qui le constitue. Preuve en est qu’un arbre n’est pas identique à sa matière : le bois et la matière végétale de l’arbre continuent d’exister une fois l’arbre abattu. Il s’agit donc d’établir la distinction entre « être » et « être constitué de ». La statue et le bronze dont elle est faite sont deux choses différentes. Le vase n’est pas la somme des agrégats qui le composent : il suffit de le lâcher pour s’en rendre compte.

« Nous devons refuser de faire coïncider matière et objet, et penser qu’il s’agit d’un refus paradoxal. Il ne l’est pas. Faire du crochet, comme tricoter ou tisser est une façon de fabriquer des chaussettes de lit. La matière doit préexister à la fabrication, et lui survivre. Mais ce qui est fait ne peut pas préexister à sa fabrication.24 »

C’est peut-être bien, d’une certaine manière, parce que l’essence des objets fabriqués précède leur existence, pour paraphraser Sartre25, que les artefacts n’ont pas de « nature » au sens où les citrons et les tigres en ont une. La nature des artefacts ne dépend que de nous en ce sens que c’est l’homme qui permet à la fonction de l’artefact de se réaliser. Nous attribuons une fonction à un particulier artefactuel, tandis que, concernant un particulier naturel, nous essayons de découvrir ce qu’il est exactement.26

La structure d’un vivant est cachée en lui, que notre tâche est de mettre en lumière tandis que nous stipulons qu’un artefact est telle chose ou telle autre.

« La distinction opérée entre les organismes et les artefacts doit être prise en compte si l’on veut espérer apporter une réponse pertinente à la redoutable question des conditions suffisantes d’identité numérique (= le fait, pour un particulier, d’être ce qu’il est, je le rappelle). Il n’y a aucune raison de considérer a priori que les critères d’identité numérique s’appliquant aux organismes coïncideront avec les critères s’appliquant aux artefacts. La conséquence est qu’il est vain d’élaborer une théorie universelle de l’individuation des particuliers de base, puisqu’il semble illusoire de chercher à rendre compte de l’identité diachronique d’un particulier sans savoir à quelle catégorie ontologique il appartient. » (…) L’intention du fabricant, accouplée à l’usage courant donne, et d’une certaine manière fige, le statut ontologique des artefacts. »27

Les dilemmes de l’UNESCO

Eugène Viollet-le Duc28 est fameux pour ses restaurations de constructions médiévales et les ouvrages (apparemment plus d’une centaine !) théoriques sur ces questions et sur l’architecture en général. Etait-il embarrassé par les affres de l’authenticité des bâtiments à restaurer ? Au contraire. Sa conviction, concrétisée dans ses restaurations, voulait que « restaurer un bâtiment, ce n’est pas le préserver, le réparer ou le reconstruire, c’est le replacer dans un état complet qui a pu ne jamais exister à une époque donnée. »29 Dont acte : La flèche de Notre-Dame, qui a fait débat à l’occasion de la reconstruction de la cathédrale après l’incendie de 2019, a été ajoutée en 1845 par Viollet-Le Duc qui n’a pas craint, en sus de la transformation en profondeur de cet édifice du XIIIe siècle, d’ajouter, sur le toit, son effigie habillée en Saint-Thomas, les yeux levés sur la flèche, précisément. Dans cet esprit, le monument ancien est vu plutôt comme un objet intellectuel que comme un témoin de l’histoire. Malice du temps qui passe : la licence du geste de Viollet-Le-Duc, qui aurait été propre à effarer n’importe quel protecteur du patrimoine contemporain s’il y en avait eu à l’époque, est précisément considérée comme digne de conservation aujourd’hui : la flèche appartient à Notre-Dame. Elle en est un attribut essentiel pour la majorité du public qui est parvenu à faire oublier les velléités de profiter de la reconstruction d’après 2019 pour y ériger une flèche contemporaine.

Les abus de Viollet-Le-Duc ne sont pas étrangers aux règles de conservation qui ont vu le jour au XXe siècle : la Charte d’Athènes de 1931 comme celle de Venise en 1964, adoptées par l’UNESCO, stipulent toutes deux que « toute reconstruction doit être a priori proscrite ». La destruction fait partie de l’histoire du bâtiment. Mais cette conviction tranquille, toute pétrie de culture occidentale qui a bâti ses ouvrages en pierres de taille pendant des siècles, en prend un sérieux coup lorsque le Japon adhère à la communauté du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les temples japonais, bâtis en bois, sont rituellement reconstruits tous les vingt ans. Un temple intégralement reconstruit est-il toujours le même temple ? Embarras. Les experts occidentaux s’élèveraient volontiers contre cette idée, n’était l’incongruité à ne pas reconnaître l’architecture japonaise comme digne d’être inscrite au patrimoine universel. Les temples japonais ne disparaissent pas, ils sont bien préservés puisque soigneusement rebâtis. Qu’est-ce qui au juste est préservé puisque ce ne sont pas les matériaux d’origine ? Les experts de la communauté du patrimoine de l’UNESCO se réunissent pour faire évoluer une doctrine qu’on voudrait universelle, en 1994, à Nara. S’en dégage alors une nouvelle interprétation de l’authenticité, qui cesse d’être seulement matérielle. L’authenticité immatérielle apparaît alors. On reconnaît que l’authenticité n’est pas seulement physique ni matérielle, mais qu’elle existe aussi dans la fonction, les traditions, les techniques, l’esprit et l’expression, l’état original et le devenir historique.30 La division de la référence de Quine trouve ici sa concrétisation : on prend désormais en compte le fait que nos concepts sont interconnectés et que changer la référence d’un terme – en l’occurrence préservation – influence la signification d’autres termes dans le même système – ici, l’authenticité -. Pensées pour inclure l’art japonais au Patrimoine mondial, ces règles vont peu à peu déteindre sur la restauration à l’occidentale car le document indique qu’il s’agit de veiller à « un effort soutenu pour éviter qu’on impose des formules mécaniques ou des procédures uniformisées lorsqu’on tente de définir et d’évaluer l’authenticité d’un monument ou d’un site. »31

Résultat ? La cité de Carcassonne dont l’inscription au patrimoine de l’UNESCO avait été refusée en 1985 en raison de modifications trop substantielles (le chantier était dirigé par Viollet-Le-Duc), celles des remparts de la ville notamment, se voit acceptée en 1997, en « reconnaissance de son importance exceptionnelle en vertu des travaux de restauration effectués par Viollet-Le-Duc, qui ont eu une profonde influence sur les développements subséquents dans les principes et la pratique de la conservation. »32 Nouvelle malice de l’histoire.

Cette évolution ne signifie pas que le débat est clos. Il demeure vif entre historiens du patrimoine et architectes de monuments historiques, entre ceux qui considèrent qu’un monument appartient au public, qu’il est fait pour le public, que c’est pour lui et par lui que la reconstruction et la restauration se font et ceux qui jugent au contraire que c’est au public de s’adapter au monument, que le public doit être amené à comprendre, à s’intéresser à ce qui s’est passé plutôt que de croire à des chimères.

Retour à Dresde

« En définitive, c’est à nous -prêtres, archéologues, navigateurs, philosophes, etc. - qu’il revient de trancher la question. »33 Avec les citoyens et le public en général, c’est à cette communauté de décider, parmi toutes les facettes qu’un bâtiment historique comporte, comment traiter l’ancien dans le monde contemporain. Imaginer reconstruire le Colisée à l’identique n’a pas du tout le même sens que reconstruire une ville brutalement effacée laissant ses habitants meurtris, privés de leurs repères et de la présence de leur histoire.

La tragédie du village de Blatten, détruit le 28 mai 2025 par l’éboulement du glacier de Birch nous a apporté un témoignage de la dimension affective, symbolique et vitale des espaces construits. « Il ne faut reculer devant aucun effort pour sauver ce qui peut l’être », lâchait Lukas Kalbmatten, propriétaire de l’hôtel Edelweiss, hôtelier de la troisième génération.34

Plus clairs encore, ces mots de la bergère Claudia Jaggi qui confirment l’importance de la signification des lieux pour les contemporains :

« Le cimetière est parti. Il n’est plus là. Le cimetière n’existe plus. L’église n’existe plus. C’est vraiment incroyable que ça se soit produit. Ce ne sont pas seulement les maisons qui ont été emportées. C’est beaucoup plus que ça, toute la vie du village, la culture… Tout a disparu.

J’espère qu’un jour ou l’autre ils vont reconstruire l’infrastructure de Blatten. (Silence) Sinon, tout n’est que néant. »

Un critère capital à prendre en compte.

¹ Cité par Frédéric Taylor (2004) : Tuesday, February 13, 1945.

² « Dresde rayé de la carte » (Irish Times). « Dresde, l'une des villes d'Allemagne les plus anciennes et les plus appréciées, a cessé d'exister » (New York Times). « La catastrophe de Dresde est sans précédent » (Washington Post).

³ https://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/area_bombing_01.shtml

⁴ Les chiffres ont oscillé depuis 250 000 les années qui ont suivi la guerre pour être stabilisés à 25 000. Difficile de le savoir, dans les faits, les cadavres ayant été regroupés rapidement pour être incinérés sur place de manière à éviter les épidémies.

⁵ « Les morts mettent en garde. Empêchez un nouveau 15 février 1945. »

⁶ Heinrich Magirius (1996), Der Wiederaufbau zerstörter Baudenkmäler -- dargestellt an der Wiederherstellung von vier Dresdner Monumenten : Zwinger, Oper, Residenzschloss und Frauenkirsche dans Denkmalpflege heute (p.83-116). Georg Germann et Dieter Schnell (2014) : Conserver ou démolir ? Le patrimoine bâti à l'aune de l'Ethique, Infolio, Gollion.

⁷ 384-322 av. J.C.

⁸ Vers 44-125 ap. J.-C.

⁹ Il s'agit de Vies des hommes illustres ou Vies parallèles dans lesquelles Plutarque compare, par paires, les vies de personnalités grecques et romaines. Thésée est mis en parallèle avec Romulus.

¹⁰ Le philosophe Démétrios de Phalère a gouverné Athènes de 317 à 307 av. J.-C.

¹¹ Plutarque, Vies, Les Belles Lettres, Paris, traduit du grec par Robert Flacelière.

¹² Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais connu pour son Léviathan (1651).

¹³ Cité par Stéphane Ferret (1998), L'Identité, GF. (Une remarquable petite encyclopédie qui retrace, d'Aristote à Ricoeur, les réflexions les plus marquantes de l'histoire de la philosophie sur la question de l'identité).

¹⁴ Ludwig Wittgenstein (1889-1951), Tractus Logico Philosophicus, 5.53.03.

¹⁵ Hobbes, op.cit.

¹⁶ Héraclite (début du VIe siècle av. J.-C. Fragments, PUF. (frag.133).

¹⁷ On sait qu'une des origines de la philosophie occidentale oppose Héraclite, chantre du changement universel et Parménide, philosophe de l'être, pour qui le changement n'est qu'illusion. Platon et Aristote les premiers tenteront de rendre ces deux visions compatibles.

¹⁸ Stéphane Ferret (1998), L'Identité, GF.

¹⁹ Willard Van Orman Quine, (1908-2000), professeur de philosophie à Harvard de 1956 à 2000.

²⁰ Quine (1977) : Le Mot et la Chose.

²¹ Quine, op.cit.

²² Stéphane Ferret (1996) Le Bateau de Thésée, Le problème de l'identité à travers le temps. Editions de Minuit.

²³ Davis Wiggins (1933-) est reconnu pour ses travaux sur l'identité et la nature des choses.

²⁴ Wiggins (1980), Sameness and Substance.

²⁵ Jean-Paul Sartre (1946), L'Existentialisme est un humanisme.

²⁶ Stéphane Ferret, op.cit. (cité librement).

²⁷ Ibid.

²⁸ 1814-1879.

²⁹ Viollet Le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française.

³⁰ https://www.iccrom.org/sites/default/files/publications/2020-05/convern8_06_docudenara_fra.pdf

³¹ Ibid.

³² Cité par Christina Cameron dans son remarquable article From Warsaw to Mostar : The Worls Heritage Committee and Authenticity. https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC310/crd/jar/aut/Cameron-From-Warsaw-to-Mostar-WHC-and-Authenticity-APT-2008.pdf

³³ Ferret, Le Bateau de Thésée.

³⁴ RTS, Temps présent du 03.07.2025 : Blatten, un mois avec ceux qui ont tout perdu.

.svg)

.svg)